| –Ґ—Г—А–Є–Ј–Љ - –°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ 2 |

–°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ 2 –Є–Ј 4

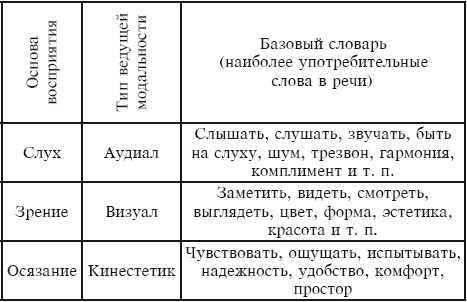

–У–ї–∞–≤–∞ 5 –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л —Б–µ—А–≤–Є—Б–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є ¬† ¬І 5.1. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –≤ —В—А–Є —Н—В–∞–њ–∞. –Я–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–њ вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ (–∞—В–µ–ї—М–µ, –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є) –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ. –Ю–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ–Њ–±—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞. –Т –Љ–Њ—В–Є–≤–µ —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ—В—Б—П —В–Њ, —А–∞–і–Є —З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї –Є–і–µ—В –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞. –Ґ–∞–Ї, –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–і–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г, –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В —Г–Ј–љ–∞—В—М, –љ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Є–і—Л —Г—Б–ї—Г–≥ –Є —В. –њ. –Я–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–Њ—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞. –Ъ–ї–Є–µ–љ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–Њ–Ј–љ–∞–µ—В, –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥–Є (–Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П). –Я–Њ–і —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є –±—Г–і–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –љ—Г–ґ–љ—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г. –£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Ј–Њ–≤–µ–Љ —Н—В—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г ¬Ђ–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ¬ї. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ (–Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї–Њ—Б—В—О–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—Б–Њ–љ–∞) –Є–ї–Є —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤—З–∞—В—Л–Љ (—З—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –њ–ї–∞—В—М—П –і–ї—П –ї–µ—В–∞; –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ —Д–∞—Б–Њ–љ–µ, —Ж–≤–µ—В–µ, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –љ–µ –і—Г–Љ–∞—В—М). –Т—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–њ вАУ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј –Є–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ (–Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ) —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ (–Є–Ј–і–µ–ї–Є–Є) —Б ¬Ђ–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П¬ї –Є–Љ. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Ї–∞–Ї –Њ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ (–Є–Ј–і–µ–ї–Є–Є), —В–∞–Ї –Є –Њ—В —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Н—В–∞–њ вАУ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –Є–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –љ–µ–≥–Њ. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—М —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ј–∞–Ї–∞–Ј, —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П –≤—Б–µ —В–µ–Љ –ґ–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ (–Є–Ј–і–µ–ї–Є–Є)¬ї —Б ¬Ђ–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П¬ї. –Э–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞—З–љ–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ, –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞, –∞ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П —Г –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –љ–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–∞–Ј –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ (—Г—Б–ї—Г–≥–∞) –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ–Љ—Л–Љ –Ї –љ–µ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ. –Х—Б–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–∞–Ј –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Г –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—О, –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, —Б—В–∞—В—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –Є –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –љ—Г–ґ–љ—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є –≤ –і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Я–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Є –Њ—В –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ —И–µ–ї –≤ –∞—В–µ–ї—М–µ (–Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О), –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–і–∞—Б—В—Б—П –Є–ї–Є –љ–µ —Г–і–∞—Б—В—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј, –Є –Њ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ (–Є–Ј–і–µ–ї–Є–Є). –Ч–љ–∞–љ–Є–µ —Н—В–∞–њ–Њ–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –Є–Љ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –љ–∞–Є–ї—Г—З—И—Г—О –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П. ¬† ¬† ¬І 5.2. –Ґ–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Н—В–∞–њ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞, –≤—Л–Ј–≤–∞—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ –Ї –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П (—Г—Б–ї—Г–≥–Є) –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Л, –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ–µ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Є—В—А–Є–љ—Л, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є, –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–і–Є–Њ –Є –і—А. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≤–Є–і–Є—В, —З—В–Њ –Ї–ї–Є–µ–љ—В –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥–µ, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–є. –£–Љ–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л —Б –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ-–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –њ—А–Њ–і–∞–≤–µ—Ж (–њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї) –њ–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г –≤–Є–і—Г –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П—Е. –Ґ–∞–Ї, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Д–∞—Б–Њ–љ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ–∞, –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ вАУ —Ж–µ–љ–∞ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є —В–Њ–Љ –ґ–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є (–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —В–Ї–∞–љ–Є, –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є–ї–Є –≤–љ–µ—И–љ—П—П –Њ—В–і–µ–ї–Ї–∞). –Ф–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—П –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ: вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, –і–∞—В—М —В–Њ—З–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є; вАУ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ; вАУ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ–Љ —В–µ–Љ–њ–µ (–Є–Ј–ї–Є—И–љ—П—П –Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Г—В–Њ–Љ–ї—П–µ—В –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞), –љ–Њ, –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М (—Б–њ–µ—И–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –љ–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —Г–і–µ–ї–Є—В—М –µ–Љ—Г –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П). –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Ј–∞–і–∞—З–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л вАУ —Г–Љ–µ–ї–Њ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј. –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —Ж–µ–љ—Г –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Љ–Њ–і—Л –Є –і—А. –Ъ—А–∞–є–љ–µ –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Њ—О —А–µ—З—М —Б –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–Є—В—М –љ–µ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥, –∞ –≤ –≤–Є–і–µ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–Љ, –∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –±–Њ—А—М–±–∞ –Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–≤. –£ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –Њ–і–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –Ј–∞–Ї–∞–Ј —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—О—В –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Г –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞. –Э–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ (—Г—Б–ї—Г–≥—Г) –Ї–ї–Є–µ–љ—В—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—О. –Э–∞–і–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–Љ–µ–ї–Њ –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤—Б–µ –ґ–µ —А–µ—И–Є—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ј–∞–Ї–∞–Ј, –Њ–љ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–і–µ–ї–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ј–і–µ—Б—М —Б –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г–µ—В —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–Ј—М—П–Љ –Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ (–∞—В–µ–ї—М–µ, –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О). –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤ –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—О, –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –і–µ–ї–∞–µ—В –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –µ–≥–Њ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Н—В–∞–њ вАУ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П. –Э–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –њ—А–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є. –Т—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–∞–Ј –≤—А—Г—З–∞–µ—В—Б—П –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ —Г–њ–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ъ–ї–Є–µ–љ—В –±—Г–і–µ—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ, –µ—Б–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –Њ–і–Њ–±—А–Є—В –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ. –° —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–∞–Ї—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г: ¬Ђ–≠—В–Њ—В –Ї–Њ—Б—В—О–Љ –≤–∞–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г¬ї. –°–ї–µ–і—Г–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Ї—Г–њ–Є—В—М —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —В–Њ–≤–∞—А—Л. –Ч–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–∞–і–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В—М –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П, –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г, —З—В–Њ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–љ–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ. ¬† ¬† ¬І 5.3. –Ц–∞–ї–Њ–±—Л –Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –њ—А–Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–µ. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –±–µ—А—Г—В—Б—П –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є? –Э–µ –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ —Б—В–Њ–ї—М ¬Ђ—Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є¬ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –Њ–љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –Ї–∞–Ї —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –і–µ–ї–Њ. –°–і–µ–ї–∞–ї –±—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ вАУ –Є –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л, –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –±—Л. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –ґ–∞–ї–Њ–± –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ вАУ –љ–µ—Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞, –љ–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –≥—А—Г–±–Њ—Б—В—М –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞. –Ц–∞–ї–Њ–±—Л вАУ —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞–Ј—А—Л–≤—Л –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–і—Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є (–∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞–Љ–Є) –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П. –Ф–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј—А—Л–≤—Л –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л —Б–±–Њ—П–Љ–Є, –±—А–∞–Ї–Њ–Љ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤-—Б–Љ–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞ (–∞—В–µ–ї—М–µ) –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—Б—П –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П. –†–∞–Ј–±–Є—А–∞—П –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Є –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–є: вАУ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—П; вАУ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ; вАУ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤–µ–ґ–ї–Є–≤—Л–Љ; вАУ –њ—А–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –ґ–∞–ї–Њ–±—Г (–њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—О) –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –Ї–∞–Ї –±—Л –Є–Ј ¬Ђ–љ–Є—З–µ–≥–Њ¬ї, –Є–Ј-–Ј–∞ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї, –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤ —В–µ–ї–µ–∞—В–µ–ї—М–µ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –Ј–∞—П–≤–Ї–Є –љ–∞ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ —Б –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –Њ–±–Љ–µ–љ–∞ –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Њ—А–Њ–≤. –Т–µ–і—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±—Л—Б—В—А—Л–є –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–Љ–Њ–љ—В, –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –≠—В–Њ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞ —Б –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Е –Њ–± —Г—Б–ї—Г–≥–µ. –Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М—Б—П —В–∞–Ї –ґ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–∞–Ї –Є –≤ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –±—Л—В—М –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –Ч–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–Є –Њ–і–љ–∞ –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є. –Ч–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—В—М –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—О. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–ї–Њ–±, –њ–Є—Б–µ–Љ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–µ–є (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–≤) –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ—Г—В–Є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ—Г–Ј–Ї–Є—Е¬ї –Љ–µ—Б—В –≤ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–ї–Њ–± –Є –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ч–∞–Ї–Њ–љ –†–§ ¬Ђ–Ю –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ—А–∞–≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П¬ї). –Ш, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–ї–Њ–±, –Њ—В—Б—Л–ї–Ї–∞ –Ј–∞—П–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –љ–∞—Б–њ–µ—Е –Є –љ–µ—А—П—И–ї–Є–≤–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В–Њ–≤ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г—В —Г –љ–Є—Е –ї–Є—И—М —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ –Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–µ. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В вАУ —Н—В–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –ї—О–і–µ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є –Є–ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –Т –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В¬ї –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ¬ї. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ –ї—О–і–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г. –І–Є—Б–ї–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В вАУ —Н—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ. –Ґ–∞–Ї, –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є—Ж–∞ –Є –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є—Ж–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–і—Л, –Є–Љ–µ—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Н—Б—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Ї—Г—Б—Л, –љ–Њ, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Ј–∞–Ї–∞–Ј –±—Г–і–µ—В —Б–і–µ–ї–∞–љ. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤, –Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ –Є —В. –і. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ. –Ф–ї—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ –Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞–Љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л: вАУ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ: –љ–µ–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є, –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ; –љ–µ—Г–і–Њ–±–љ—Л–є —А–µ–ґ–Є–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є; –Љ–∞–ї—Л–є –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В —Г—Б–ї—Г–≥; –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П; –љ–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є (—Г—Б–ї—Г–≥); –љ–µ—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–Њ–≤; вАУ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ—Л–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ї–ї–Є–µ–љ—В –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –Є –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П. –Т –Њ—В–≤–µ—В –Њ–љ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В —Д—А–∞–Ј—Г, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й—Г—О –±–µ—Б—В–∞–Ї—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –∞–і—А–µ—Б —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. –Я—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –љ–∞ –љ–µ–µ, –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –љ–µ–њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Њ–є –≥—А—Г–±–Њ—Б—В—М—О, —Б—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–µ—В —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г ¬Ђ–Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–є¬ї –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї –Є ¬Ђ–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В¬ї —Б–≤–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ї–ї–Є–µ–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–ї–≥—Г. –Ш –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В—Б—П, –Ї–∞–Ї —Б–љ–µ–ґ–љ–∞—П –ї–∞–≤–Є–љ–∞; вАУ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М (–љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М) –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і—Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –°—Г—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –Њ–≥—Г–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є, —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –Є —В. –і. –Ґ–∞–Ї, –≥—А—Г–±—Л–є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—М –Є –Љ–∞–ї–Њ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–≤—Б–µ –Њ–љ–Є —В–∞–Ї–Є–µ¬ї. –Т–Є–і—Л –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤. –Я–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є (–њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ—В –Ї–ї–Є–µ–љ—В, –ї–Є–±–Њ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В) –Є –і–≤—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є (–њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В) –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л. –Я–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –±—Л–≤–∞—О—В: вАУ –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–µ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–µ —Г—Й–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї) –Њ–±–Є–і–µ–ї—Б—П –љ–∞ –≥—А—Г–±–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ (–њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞) –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б—М –≤ –Ъ–љ–Є–≥—Г –ґ–∞–ї–Њ–±; вАУ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –њ—А–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–µ, –њ–Њ –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—О; —В–∞–Ї–Є–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —А–∞—Б—З–µ—В–∞—Е. –Ш—Б—Е–Њ–і—Л –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤. –Т—Л–і–µ–ї—П—О—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –Є—Б—Е–Њ–і—Л: –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–њ–Њ—А –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–Є–≥—А—Л–≤–∞–µ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –Ї–ї–Є–µ–љ—В –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –∞—В–µ–ї—М–µ —Б –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–µ–є –љ–∞ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–±–Њ—А–∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ–Є –±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—А–Њ–Ї –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –њ–Њ —Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ –і–µ—Д–µ–Ї—В–∞–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Г–±–Њ—А–Њ–≤ вАУ –Њ–і–Є–љ –Љ–µ—Б—П—Ж. –І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Ш–Љ–µ–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ї–ї–Є–µ–љ—В –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–Є—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –≤–Є–і–µ–ї –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ. –Я–∞—А–Є–Ї–Љ–∞—Е–µ—А —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –µ–Љ—Г –љ–µ –њ–Њ–є–і–µ—В. –І–µ—А—В—Л –ї–Є—Ж–∞ –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –≤–Њ–ї–Њ—Б –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–Љ—Г –і—А—Г–≥–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ. –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Ї–ї–Є–µ–љ—В—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ—А—П–Љ–Њ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ. –Ш –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ, –љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–і–≤–Њ–ї—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤–љ–Њ—Б–Є—В –≤ –≤—Л–±—А–∞–љ–љ—Г—О –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є–≤—Л, —Б–Њ–≤–µ—В—Г—П—Б—М –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –і–Њ–≤–Њ–і—Л —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—В –Ї –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О. –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ—П–µ—В –≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Я—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ —Г–і–Њ–±–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б—Б–Њ—А–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —В–∞–Ї—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О. –Ф–≤–∞ –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж–∞ (–њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї–∞) –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—В –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–µ—И–Є—В—М, –Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М. –Я—А–Є—Е–Њ–і –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Г—Е–Њ–і–∞ —Б—В—А–∞—Б—В–Є –≤—Б–њ—Л—Е–Є–≤–∞—О—В –≤–љ–Њ–≤—М. ¬† ¬† ¬І 5.4. –°–њ–Њ—Б–Њ–±—Л —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Є —Г–Љ–µ–ї–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—М, –њ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—В—М –Є—Е –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±–∞—А—М–µ—А —Б –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–µ–Љ (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ) –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Є—З—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –Я—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –≥–Є–±–Ї–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Є —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М —Б–Є—О–Љ–Є–љ—Г—В–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ–±–Њ–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–∞–ґ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б–µ–±–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–µ –≤—Л–њ–∞–і—Л –≤ –∞–і—А–µ—Б —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б—В–∞—А–∞—О—В—Б—П –Є—Е –Њ—З–µ—А–љ–Є—В—М –Є —В. –і. –Я–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї) –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М —З—В–Њ-–ї–Є–±–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –≤ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є, —Б—З–Є—В–∞—П —Б–µ–±—П –њ—А–∞–≤—Л–Љ –Є –Њ–±–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Б –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж—Г (–њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї—Г) –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л—В—М —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–Љ –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О. –Ґ–∞–Ї—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Ј–∞–љ–Њ—Б—З–Є–≤—Л—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Т –µ–≥–Њ —А–µ—З–Є –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М —Д—А–∞–Ј: ¬Ђ–Т—Л –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ!¬ї, ¬Ђ–Т—Л —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Њ—И–Є–±–∞–µ—В–µ—Б—М!¬ї, ¬Ђ–Т—Л, –≤–Є–і–љ–Њ, –љ–Њ–≤–Є—З–Њ–Ї –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В–µ –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї!¬ї, ¬Ђ–ѓ –љ–µ —Е–Њ—З—Г —Б –≤–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М!¬ї –Є —В. –њ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Є—Е –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—В—М —Б–ї–Њ–≤–∞, –љ–µ —Г–љ–Є–ґ–∞—О—Й–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –Є –љ–µ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞–і –љ–Є–Љ. –Ч–і–µ—Б—М —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ—Л–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї: ¬Ђ–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —П –Њ—И–Є–±–∞—О—Б—М, –і–∞–≤–∞–є—В–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ–Љ—Б—П¬ї, ¬Ђ–Ф–∞–≤–∞–є—В–µ –ї—Г—З—И–µ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≤–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М¬ї, ¬Ђ–Э–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В –µ—Б—В—М –Є –Є–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П¬ї. –Т—Л–±–Њ—А —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї —Б–µ–±–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —А–∞–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞, —Г–Љ–µ—В—М –њ–Њ–≥–∞—Б–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ, –љ–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–µ–Љ (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ) –≤ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–љ–Ї—Г. –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –і–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–Є–ї–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤—Л—Е —Б–≤—П–Ј–Њ–Ї. –Э—Г–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤ —Б–њ–Њ—А–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Є –Љ—П–≥–Ї–Є–µ, –∞ –і–Њ–≤–Њ–і—Л, —Д–∞–Ї—В—Л вАУ —В–≤–µ—А–і—Л–µ. –Т—Л–і–µ–ї—П—О—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤: 1. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є–Ј—Г—О—Й–µ–є —Д—А–∞–Ј—Л –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є–Ј—Г—О—Й—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г. –≠—В–∞ —Д—А–∞–Ј–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Т–µ–і—М –≤ –љ–∞—З–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б—Б–Њ—А–µ –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М, –њ–Њ–і—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї, –Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Я—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є. –Ч–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ–≤—Л—И–∞—В—М –≥–Њ–ї–Њ—Б, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –±–µ—Б—В–∞–Ї—В–љ—Л–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї (–Љ–∞—Б—В–µ—А, –Ј–∞–Ї—А–Њ–є—Й–Є–Ї) –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ, –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б—П –љ–µ–є—В—А–∞–ї–Є–Ј—Г—О—Й—Г—О —Д—А–∞–Ј—Г: ¬Ђ–Т–Њ—В –≤—Л –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Є–ґ–∞–µ—В–µ –Љ–µ–љ—П¬ї. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –≥–Њ—А—П—З–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞–Ј—А–µ–≤—И–Є–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –≥–∞—Б–љ–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ. 2. –°–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –≠—В–Њ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г—Б—В—А–∞–љ—П—В—М –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–Љ –Є–ї–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Б–∞–ї–Њ–љ —Е–Є–Љ—З–Є—Б—В–Ї–Є –≤–±–µ–≥–∞–µ—В —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–ї–Є–µ–љ—В –Є –µ—Й–µ —Б –њ–Њ—А–Њ–≥–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –Ї—А–Є—З–∞—В—М: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–∞ –Љ–Њ–µ–Љ –њ–Є–і–ґ–∞–Ї–µ –њ—П—В–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —З–Є—Б—В–Ї–Є? –ѓ –Ј–∞ —Н—В–Њ –і–µ–љ—М–≥–Є –њ–ї–∞—В–Є–ї! –≠—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±–Љ–∞–љ, –∞ –љ–µ —Е–Є–Љ—З–Є—Б—В–Ї–∞! –ѓ –ґ–∞–ї–Њ–±—Г –±—Г–і—Г –њ–Є—Б–∞—В—М!¬ї –≠—В–Є —А–µ–Ј–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –≤–Њ–ї–љ—Г—О—В –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є—Ж—Г. –Ю–љ–∞ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –ґ–∞–ї–Њ–±–∞ –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—Б—П –љ–∞ –њ—А–µ–Љ–Є–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Е–Є–Љ—З–Є—Б—В–Ї–Є. –Э–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–∞–≤–∞ –і–∞—В—М –≤–Њ–ї—О —Б–≤–Њ–Є–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—Г–Ј–і–∞—В—М –≤—Б–њ—Л—И–Ї—Г –Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–і–∞–≤–Є—В—М –≤ —Б–µ–±–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є –Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ–Є–і–ґ–∞–Ї. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –Њ—В —З–µ–≥–Њ –њ—П—В–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Ч–і–µ—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ–Т–Є–і–Є—В–µ –ї–Є, –њ—П—В–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Б—В–∞—А–Њ–µ, —Д—А—Г–Ї—В–Њ–≤–Њ–µ, –Њ–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—З–љ–Њ –Њ–Ї—А–∞—Б–Є–ї–Њ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г —В–Ї–∞–љ–Є. –Х–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –≤—Л–≤–µ—Б—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ь—Л –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї–Є –≤–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М¬ї. –Ф—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–љ—Л–є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–є —В–Њ–љ –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є—Ж—Л –Є –µ–µ –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—В –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –ґ–∞–ї–Њ–±—Л, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ –њ–Њ–є–Љ–µ—В, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –µ–≥–Њ —Г–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ: —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б –њ–Є–і–ґ–∞–Ї –≤ —З–Є—Б—В–Ї—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—В–Є–Ї–Є, –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є—Ж–µ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Є —В. –і. 3. –Я–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—Й–Є–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–µ —В—А–µ–љ–Є—П. –£—Б–њ–µ—Е –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –∞—А–±–Є—В—А–∞ (–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞) –±—Г–і–µ—В –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ—В—М –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ —Б—Г–Љ–µ–µ—В –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Я—А–Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П —В—Г—В –ґ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —А—П–і–Њ–≤—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Њ—А–∞, –∞ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –∞—А–±–Є—В—А—Г –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–∞–≤. –Я—А–Њ–і–∞–≤–µ—Ж (–њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї) –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А–∞ –Є –љ–µ –Њ–±–Є–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –≤—Б—В–∞–љ–µ—В –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А—Г –ї–µ–≥—З–µ –і–Њ—Б—В–Є—З—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї–µ–Љ (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ), –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В. 4. –†–∞–Ј—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—Й–Є—Е –≠—В–Њ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–Є —Б–њ–Њ—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є (–Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є). –Э–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–±—Г–µ—В —Г—З–∞—Б—В–Є—П –і–≤—Г—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—Й–Є—Е –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤, –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М –Є—Е –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М. –Я–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ, —З—В–Њ–±—Л —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Г—И–µ–ї –Є–Ј –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞ (–∞—В–µ–ї—М–µ). –Я—А–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —Б –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Э–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —З–µ—В–Ї—Г—О –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤—Л–±—А–∞—В—М –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л. –Ч–∞—В–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л–є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞—З–∞—В—М –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л—Б—В—А–Њ, –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ –Є –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М. –Я–Њ–і–Љ–µ–љ—П—О—Й–Є–є –Њ—В—Б—Л–ї–∞–µ—В –њ–Њ–і –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–ї–Є–±–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П¬ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞, –∞ —Б–∞–Љ –≤—Б—В–∞–µ—В –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞–Њ—Б—В—А—П—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –µ—Б–ї–Є –Ї–ї–Є–µ–љ—В —Б–∞–Љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–∞–ґ–µ–љ –љ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї, –∞ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—В –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–∞. 5. –°–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –і–∞–µ—В –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П, —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞—П –і–∞–ґ–µ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л–µ —Г–њ—А–µ–Ї–Є. –Ъ–ї–Є–µ–љ—В–∞ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞—В—М, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —Б—Г—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є –і–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞–ї–∞ —П—Б–љ–Њ–є. –Ъ–∞–Ї –±—Л –љ–Є –і–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї, –љ–Њ –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–і–µ–ї–Є—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –љ–∞ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–є. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–µ–±–µ, –Ї–ї–Є–µ–љ—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. –Р –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б –љ–Є–Љ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ–≥—З–µ –љ–∞–ї–∞–і–Є—В—М –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В. –Ш –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є —Б—В–∞–ї–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–ї–Є–µ–љ—В—Г —Б–≤–Њ—О –њ—А–∞–≤–Њ—В—Г, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Г –љ–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Н–Љ–Њ—Ж–Є–є. –Р —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –љ–Є–Љ. –†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —Г–ї–Є—Ж—Г —Б –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Ј–і–µ—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤ —А–Њ–ї–Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї—П. –Ю–љ –ї–Є—И—М –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –Ј–∞–і–∞–µ—В –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—О –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ —Г—В–Њ—З–љ—П—О—Й–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –≠—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–µ—А–µ–Ї–ї—О—З–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–љ–Є–ґ–∞—П –µ–≥–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Т —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і—Г–µ—В—Б—П –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞—В—М—Б—П –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–∞–Ї–∞—П ¬Ђ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М¬ї –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—П–Љ. 6. –Ю–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—В—М –Ї–ї–Є–µ–љ—В—Г —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ –ї–Є—И—М –і–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ вАУ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Є –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ—В –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О –†–∞–±–Њ—В—Г –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Є–±–µ–≥–љ—Г—В—М –Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞, –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞—В—М –Ї –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –њ–µ—А–µ–Ї—А–Є—З–∞—В—М —А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –і–∞—О—В –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞, –∞ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–Љ—Г –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–љ–Є—О –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є —В–≤–µ—А–і—Л–Љ–Є. –Ю—Б–Њ–±–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ–µ–Љ, —З—В–Њ, —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В, –њ—А–Њ–і–∞–≤—Ж—Г (–њ—А–Є–µ–Љ—Й–Є–Ї—Г) –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–±–µ–і—Г. –¶–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–µ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –≤ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–Њ–љ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤–Ј—П—В—М –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞—В—М —Н—В–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л–≤–∞–љ–Є–µ –±—Г–і–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—Б—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є –≤ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–Є, –∞ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ–Њ—П–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤. ¬† ¬† ¬І 5.5. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Є–Ї–Є –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ —Б–µ—А–≤–Є—Б–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –†–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—П —Б–µ–±—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –і–µ–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Љ–∞—И–Є–љ–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞–Љ–Є, —А–µ—Б—Г—А—Б–∞–Љ–Є –Є —В. –њ., –љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є: —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–ї–Є –ґ–µ —Б–∞–Љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ–Є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –љ–µ—Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є, —Б–Њ–≤–µ—В—Г–µ—В—Б—П —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –≤–µ–і–µ—В –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞–Љ–Є, –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤, –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є –Є —В. –њ. –Ю—В —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –Њ–љ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В, –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л, —Г—Б–њ–µ—Е –і–µ–ї–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Є –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ –Є —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б—Г –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ–њ–Є—А–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –ї–µ–ґ–Є—В –љ–µ–Ї–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ —Н—В–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А—Г–µ—В (–њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В) –µ–≥–Њ –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б—Г –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Є —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М —Н—В—Г –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –і–µ–ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б—П—В –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –≠—В–Є–Ї—Г –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–±–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є–Ј—Г—З–∞—О—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Л, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–≤—И–Є–µ —Н—В–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –†–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л, –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –≤—Л—Б—И–µ–є –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–∞ –Ї —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–Є–њ—Л –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –≠—В–Є–Ї–∞ –ґ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М (–њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є –Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ) —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —В–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–љ–∞ –Є–ї–Є –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е; —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–љ–∞–љ–Є–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–Њ—П–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —Н—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤ –і–≤—Г—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е: вАУ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –ї–Є—Ж, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –Њ–±—Й–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ; вАУ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Н—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л. –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В–Є. –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В–Є вАУ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–µ—А–≤–Є—Б–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —Г–Љ–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П (–≤–µ—А–±–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–µ–≤–µ—А–±–∞–ї—М–љ–Њ–µ), –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤, –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ –ї—О–і–µ–є, —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є. –І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Г–ґ–µ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞—Е. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—Б –±—Г–і—Г—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М —В–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–±—Й–Є–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Њ–±—А–∞–Ј, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Є–Љ–Є–і–ґ (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–µ—З—М –њ–Њ–є–і–µ—В –љ–Є–ґ–µ). –Ш—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є (—Г–Љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–њ–Њ–і–∞—В—М¬ї —Б–µ–±—П –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–Ї—Г—А—Б–µ) –Ј–і–µ—Б—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П (–њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞, –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞, –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П) –Є –Њ—В –љ–Є—Е –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Я–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ, –Є–Љ–µ—П –≤ –≤–Є–і—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Њ–і–∞—В—М —Г—Б–ї—Г–≥—Г), –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞—Б—Г—Й–љ–Њ–є –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Г –њ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б—Г –Є –њ—А–Є–≥–Њ–і—П—В—Б—П –Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Њ–Ї—Б–µ–Љ–Є–Ї–Є –Є –Ї–Є–љ–µ—Б—В–µ—В–Є–Ї–Є, –≤–µ—А–±–∞–ї—М–љ—Л—Е (–≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є) –Є –љ–µ–≤–µ—А–±–∞–ї—М–љ—Л—Е (–±–µ—Б—Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л—Е) —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –≤ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є –≥–ї–∞–≤–µ). –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—П –±–µ—Б–µ–і—Г —Б –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –∞ –љ–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є —Б—В–∞—А–∞—В—М—Б—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М. –≠—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞, –љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ–∞—П, –µ—Б–ї–Є –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–µ–Њ—А–Є—П –Њ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–є –Љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П. –≠—В–∞ —В–µ–Њ—А–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –±–∞–Ј–Њ–≤—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –≤—Л–і–µ–ї—П—О—В –≤—Б–µ–≥–Њ —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є: –∞—Г–і–Є–∞–ї, –≤–Є–Ј—Г–∞–ї, –Ї–Є–љ–µ—Б—В–µ—В–Є–Ї. –Р—Г–і–Є–∞–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—Е–∞, –≤–Є–Ј—Г–∞–ї вАУ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј—А–µ–љ–Є—П, –∞ –Ї–Є–љ–µ—Б—В–µ—В–Є–Ї вАУ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—Б—П–Ј–∞–љ–Є–µ, —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П. –Т –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б—В–Њ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —В–Є–њ —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї–∞ –Є –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–µ–Љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Т –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –љ–Є–ґ–µ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ 1 –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—П, —В–Є–њ–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б—Г –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ –љ–µ–Ї–Є–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В. –Х–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞. –Э–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Ъ–ї–Є–µ–љ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ—В—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –≤ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є —Г—Б–ї—Г–≥–µ: –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–∞, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є; –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, —П—А–Ї–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–∞—З–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є; –Є–ї–Є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–∞—П –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Є –µ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–Њ —Г—Б–ї—Л—И–∞—В—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ—В –і–µ–ї–Њ —Б –Ї–Є–љ–µ—Б—В–µ—В–Є–Ї–Њ–Љ, –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ вАУ —Б –≤–Є–Ј—Г–∞–ї–Њ–Љ, –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ вАУ —Б –∞—Г–і–Є–∞–ї–Њ–Љ (—Б–Љ. —Б–ї–µ–і. —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г). –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Д–Њ–Ї—Г—Б–Є—А—Г—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —В–Њ–Љ, –Ї —З–µ–Љ—Г –Њ–љ –љ–µ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –Њ–±–Њ—О–і–Њ–≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В: –Ї–ї–Є–µ–љ—В —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М (–њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђ—Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ¬ї), —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б—Г –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ (–њ—А–Њ–і–∞–µ—В –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ¬ї). –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В: –Ї–ї–Є–µ–љ—В —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—М (–њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђ—Н—В–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ¬ї), —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ —Б–µ—А–≤–Є—Б—Г –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ (–њ—А–Њ–і–∞–µ—В –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ —Б –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ¬ї). –Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ 1